Обязательное условие отборных семян - выполненность

Как известно, семена имеют сложную форму и на плоских ситах, используемых для калибровки, они разделяются по одному размеру – ширине. В то же время, количество питательных веществ в зерновках одной партии может сильно различаться за счет разных значений их толщины, которая, как правило, меньше ширины.

Изобретение решет новой геометрии позволило отбирать семена фактически по объему (рис. 1). Разница ширины и толщины зерновок разных культур в среднем составляет: у пшеницы – 15%, у риса – 20%, у гречихи и сои – 25%, у кукурузы, проса и подсолнечника – 30-35%. На таких решетах легко отобрать по выполненности зерна любых культур, например, подсолнечника, кукурузы (рис. 2) и прочие. Кроме того, на них легко и качественно отделяются сорные примеси от семян с малой толщиной, так как семена (например, льна и других похожих по форме семян), поворачиваясь, проходят через щель решета, а сорные примеси сходят с решета.

Рисунок 1. Геометрия решет, позволяющая колибровать семена по наименьшему размеру/толщине.

Рисунок 2. Принцип взаимодействия зерен кукурузы (слева) и подсолнечника (справа) с решетами новой геометрии, т.е. колибровка по выполненности.

Также легко отделяются половинки любых бобовых культур, например сои (рис. 3), которые нельзя оставлять с целыми семенами, ибо они в первую очередь поражаются грибами и провоцируют очаговое самосогревание (их дыхание в 6 раз интенсивнее дыхания целых семян сои).

Рисунок 3. Принцип взаимодействия семян льна (за счет снижения толщины семян реализуется высокое качество очистки за один проход) и сои (легко удаляются все половинки бобовых культур) с решетами новой геометрии.

Значимость крупности семян рассмотрим на примере семян пшеницы.

После многих тысяч лет земледелия мы получили окультуренные нашими предками растения, потенциал которых усилиями селекционеров за последние 100 лет удалось существенно поднять. Но основной принцип отбора семян для посева остался неизменным.

Более подробно остановимся на процессе начала прорастания растений, например зерна пшеницы. Как известно, корни пшеницы делятся на 2 типа: зародышевые (первичные) и придаточные (вторичные, стеблевые).

Зародышевые корни в зачаточном состоянии находятся в составе зародыша пшеничного зерна. Прорастание зерна последовательно проходит через определенные фазы, первой из которых является фаза набухания, т.е. поглощение зерновкой воды. При набухании зерна, вода через оболочку проникает в коллоидные ткани зерновки и заполняет капилляры и межклеточное пространство. Набухание – физический процесс, интенсивность которого зависит как от условий внешней среды, так и от химического состава зерновки. Необходимое количество воды, поглощаемой зерновкой пшеницы для начала прорастания составляет 43-44% от ее массы. Исследуя возможные способы получения дружных всходов, Е.Г. Кизилова (в 1961 г.) выявила зависимость интенсивности набухания зерна пшеницы от температуры в семенном ложе при оптимальной влажности почвы. Была получена экспоненциальная зависимость, т.е. при увеличении температуры резко сокращалась продолжительность набухания (рис. 4).

Рисунок 4. Интенсивность набухания зерна пшеницы, в зависимости от температуры в семенном ложе.

Кроме того, водопоглотительная способность составляющих зерна (крахмал, белок и жир) отличается в разы, что доказано исследованиями С.М. Богданова, полученными в 1988 г. (рис. 5). Для прорастания зерна это имеет большое значение, ибо ферменты для расщепления углеводов, жиров и белков в простые формы сахаров, необходимых для питания зародыша, могут действовать только в составе воды. А поскольку ферменты активируются в зародыше и алейроновом слое при их движении к эндосперму, то высокая способность набухания белка, доля которого в алейроновом слое составляет 30%, а в зародыше 26%, вызывает активизацию процесса прорастания в начальной фазе.

Рисунок 5. Водопоглотительная способность разных составляющих зерна пшеницы.

Необратимость процесса прорастания начинается с момента набухания главного зародышевого корешка и, как следствие этого, разрыва оболочки и выхода его из зерна (рис. 6). Последующая пара зародышевых корней прорастает с определенной задержкой после главного корня. С появлением волосков на зародышевых корешках они начинают обеспечивать росток водой и питательными веществами.

Рисунок 6. Фазы прорастания зерновок пшеницы: а - через пять дней после начала прорастания; б - в более развитой фазе.

Зародыш дает начало жизни не только корешкам, но и зародышевому стеблю, и первым прикорневым листьям, ибо они, как и первичные корни, находятся в зачаточном состоянии.

Таким образом, начало роста растения происходит только за счет расходования питательных веществ, находящихся в эндосперме, которые расщепляются ферментами до простых форм и в жидкой фазе через щиток поступают в зародыш для развития первичной корневой системы и зародышевого стебля. Огромную роль играет количество питательных веществ, т.е. величина и плотность эндосперма зерновки.

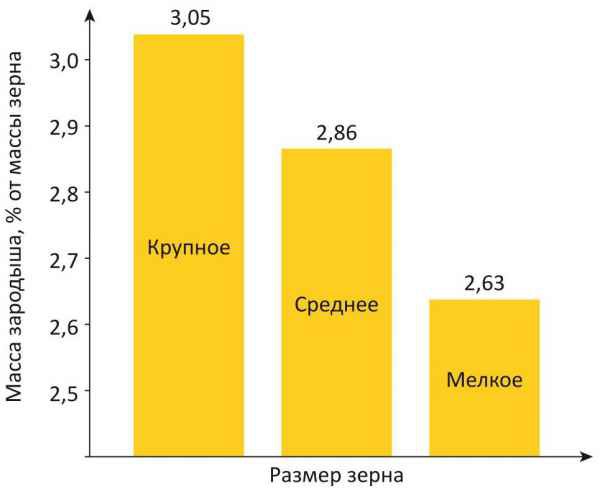

У крупного зерна зародыш крупнее, даже при относительном сравнении. И.Е. Мамбиш (в 1953 г.), исследуя весовые соотношения составных частей пшеницы и определяя массу зародыша у мелких и крупных зерен пшеницы как в абсолютной, так и в относительной величине, показал преимущества крупных семян (рис. 7). Именно поэтому крупные тяжелые семена пшеницы дают выравненные мощные всходы, поскольку первичные (зародышевые) корни и первый лист формируются только за счет питательных веществ семянки. Мощность зародышевых корней и площадь первого листа напрямую зависят от ее крупности.

Рисунок 7. Сравнение относительной массы зародыша (%) у разных по величине зерен пшеницы.

Последующие листья, до четвертого включительно, формируются за счет двух источников – питательных веществ, поступающих через зародыш от зерновки, и от начавших свою «работу» зародышевых корешков. После расходования питательных веществ зерна дальнейшее развитие растения происходит за счет зародышевых корней, поскольку развитие придаточных корней, по данным М.Г. Пруцковой (1976 г.), в благоприятном году начинается примерно через 18 дней после всходов, а в засушливом – через 28 дней.

Зародышевые корни быстро растут и при достижении глубины 71-100 см оказываются глубже придаточных в 2 раза. Кроме того, они не отмирают при появлении и развитии вторичной корневой системы, а сопровождают все основные фазы развития, вплоть до молочно-восковой спелости, сформировавшегося в колосе зерна. В связи с этим, необходимо опять вернуться к значимости крупных семян пшеницы, поскольку их исключительно важное свойство состоит в том, что количество зародышевых корней у крупных семян больше, чем у мелких.

Д.Д. Ромащенков, исследуя зависимость энергии прорастания яровой пшеницы от образования первичных корней (1951 г.), установил, что у более чем 80% крупных семян было по 5 зародышевых корней, а у 80% мелких семян – по 3-4 зародышевых корня.

Роль зародышевых корней в формировании колосьев озимой и яровой пшеницы различна. Если у озимой пшеницы вторичные корни появляются осенью и к колошению достигают большой глубины, что и обеспечивает урожай боковых побегов, близкий к урожаю главных побегов, то у яровой пшеницы картина другая. Вторичные корни формируются позднее зародышевых на 25-35 дней, залегают мельче, и основная нагрузка по формированию урожая приходится на зародышевые корни.

Результаты исследования А.И. Носатовского показали, что доля урожайности, обеспечиваемая зародышевыми корнями, составляет не менее 70% от урожая, сформированного всей корневой системой растения. Если предположить, что приведенные данные для сравнения продуктивности зародышевых корней относятся к среднему их количеству (3-4 шт.), то количество зародышевых корней крупных семян, при их количестве 5-6 шт., могут обеспечить еще большую продуктивность при отсутствии вторичных корней. Особенно высока роль зародышевых корней для яровой пшеницы (твердых сортов) в засушливые годы, когда в сухом слое почвы вторичные корни не развиваются и весь урожай формируется только за счет зародышевых корней. В этом случае крупные семена, по сути, обеспечивают, снижение потерь урожая от засухи за счет большого количества зародышевых корней, уходящих в почву на глубину до 2 м и более, в то время как у стеблевых корней в верхнем обезвоженном слое почвы жизнедеятельность прекращается.

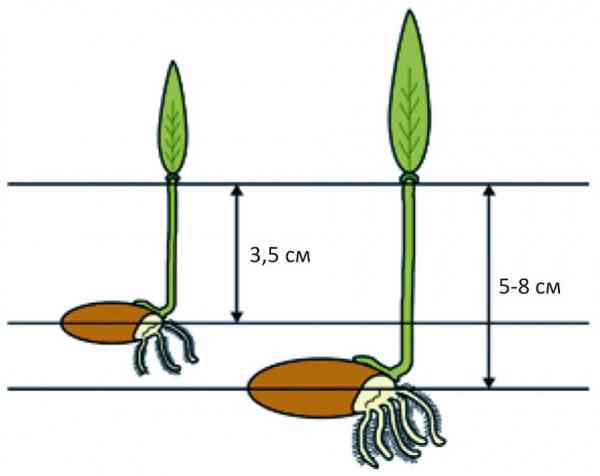

Рисунок 8. Схема прорастания мелких и крупных семян.

Итак, крупное семенное зерно пшеницы, в силу большого потенциала и высокой энергии прорастания, содержащее большее количество исходных питательных веществ, может надежно прорастать с большей глубины заделки семян при севе (рис. 8), что снижает риск вымерзания для озимых культур и повышает полевую всхожесть при дефиците влаги в период сева. Это особенно важно для яровых твердых сортов пшеницы, поскольку стекловидные зерна набухают медленно, и в этой фазе они должны находиться во влажной почве.