Оптимизация агроландшафтов – основа эффективности инноваций в сельскохозяйственном производстве

Одной из важнейших стратегических задач государственной политики и аграрной науки является повышение эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства для бесперебойного обеспечения населения страны продовольствием и промышленности сырьем. Аграрное производство напрямую зависит от природных факторов и погодных условий. Поэтому вся история земледелия всецело связана с адаптацией его к различным природным условиям и прежде всего, к почвенно-климатическим. Даже сейчас, в современных условиях, несмотря на повышение научного обеспечения, технической оснащенности и неуклонный рост культуры земледелия развитие и устойчивость сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется климатическими и погодными условиями. Актуальность данной проблемы особенно обостряется сейчас, когда результаты мониторинга температуры и атмосферных осадков позволяют констатировать, что глобальное потепление климата ускоряется, и оно способствует усилению частоты экстремальных и опасных явлений в агросфере.

В этих условиях формирование основ агротехнологической политики модернизации современных систем земледелия с высоким уровнем информационно-технологического сервиса предполагает развитие теории создания экологически сбалансированных агроландшафтов с учетом их ресурсного потенциала, устойчивости к внешним воздействиям, разработки системы нормирования антропогенной нагрузки для сохранения природных экосистем.

Как известно, сохранение экологической устойчивости агроландшафтов определяется стабилизацией и воспроизводством плодородия почвы и прекращением всех видов деградации. В настоящий период развития земледелия при высокой интенсификации активно развиваются процессы деградации почвенного покрова сельскохозяйственных угодий и потери плодородия пахотных угодий. Обостряется проблема нарушения соответствия почвенных условий климатическим, роста частоты и губительности неблагоприятных погодных условий, особенно засух.

Анализ истории развития сельскохозяйственного производства показывает, что территория России постоянно подвергалась засухам. Крайне опасной с тяжелыми последствиями для государства была засуха 1891 года, которая послужила причиной организации Особой экспедиции под руководством В.В. Докучаева в Каменную Степь Воронежской губернии. В открытой степи экспедицией был создан участок, ставший в последствие моделью мирового полезащитного лесоразведения и ландшафтного обустройства территории с названием Каменная Степь. Система мероприятий, разработанная Особой экспедицией В.В. Докучаева более ста лет назад, была направлена на ослабление неблагоприятных погодных условий и открывала огромные возможности освоения черноземных степей и успешного ведения сельскохозяйственного производства. Именно в этот период были сформулированы и внедрены на практике до сих пор неопровержимые постулаты высокопродуктивного и устойчивого развития земледелия в почвенно-климатических условиях ЦЧЗ, в основу которого было положено ландшафтное обустройство территории, основанное на оптимальном соотношении и сочетании леса, луга, воды и пашни. Поэтому не случайно образование, становление и успешное развитие одного из центров аграрной науки Центрально-Черноземной зоны именно в Каменной Степи - Воронежского НИИСХ им. В.В. Докучаева (бывшего НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева). Именно адаптивно-ландшафтное обустройство территории аналогично, созданного в Каменной Степи и испытанное в течение века, позволяет свести до минимума негативное влияние неблагоприятных погодных условий и повысить устойчивость земледелия и экологичность природопользования. Обустроенные здесь сельскохозяйственные угодья являются научным и практическим итогом разработки и внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

Фото. Оптимально сформированный агроландшафт Центрального Черноземья.

Полностью зарегулирован сток зимних и летних осадков, оптимизирован водосбор, поэтому создана достаточно высокая обводненность территории. На территории Каменной Степи находится более двух десятков больших и малых водоемов.

Фото. В Каменной Степи полностью зарегулирован сток талых вод и прекращена эрозия почв.

Как свидетельствуют результаты испытаний научно-обоснованных агротехнологий высокая эффективность внедрения инновационных разработок возможна лишь в адаптивно-ландшафтных системах земледелия.

Всегда одним из основных направлений научной деятельности института была разработка, проектирование и внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, обеспечивающих эффективное использование земли, рост производства сельскохозяйственной продукции и сохранение экологической устойчивости агроландшафтов. ГНУ Воронежский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. В.В. Докучаева имеет более чем столетний опыт и уникальные исследования и наработки по этой проблеме. Однако, явно прослеживаемые, усиливающиеся негативные последствия воздействия на окружающую среду возрастающего научно-технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного производства требуют разработки более совершенных методических подходов в ландшафтной организации территорий и при проектировании систем земледелия на ландшафтной основе.

Для повышения продуктивности земледелия и эффективности инновационных разработок внедряемых в производство в складывающихся условиях чрезвычайно актуальным вопросом является разработка и внедрение современных адаптивно-ландшафтных систем земледелия, в которых структура землепользования должна быть скорректирована с учетом почвенно-климатических и ландшафтных условий основываться на научно-обоснованном соотношении угодий: леса, луга, водоемов и пашни. Для юго-востока ЦЧЗ с усилением роли агролесомелиорации и обводнения территории. Исследованиями установлено, что наиболее устойчиво и продуктивно геобиоклиматический потенциал ландшафтных условий юго-востока ЦЧЗ работает при облесении пашни в лесостепной зоне 3,0-3,5 %, в степной – 3,5-4,5 %, с дальнейшей дифференциацией этих параметров непосредственно для конкретной территории землепользования. Это позволяет улучшить микроклимат территории землепользования, рациональнее использовать почвенно-климатический потенциал и особенно ресурс атмосферных осадков, являющихся одним из факторов часто находящегося в минимуме.

В институте разработаны и разрабатываются новые технологические решения и подходы к созданию более универсальных лесных полос нового поколения, способных совмещать высокие ветроломные и стокорегулирующие функции, устойчивость и агроэкологическую эффективность. При этом основная функция лесонасаждений нового поколения сориентирована на оперативное управление микроклиматом и формирование динамической модели лесомелиоративного комплекса, выполняющего на балочном водосборе функции основных магистралей регулирования баланса вещества и энергии, связанных между собой потоками в приземном слое атмосферы, почве, растениях грунтовых и поверхностных водах. Освоение новой системы лесных полос начато учеными Воронежского НИИИ СХ им. В.В. Докучаева в ряде хозяйств региона.

Фото. План-схема размещения лесных полос при лесообустройстве ОАО «Еланское».

Для повышения устойчивости земледелия чрезвычайно важно восстановить кормовые агро- и экосистемы, в том числе пастбищно-луговые угодья, также играющие стабилизирующую и природоохранную роль в агроландшафтах.

Увеличение площади открытой водной поверхности в почвенно-климатических условиях региона тоже играет стратегически важную роль в повышении продуктивности и устойчивости земледелия в регионе.

Пруды и водоемы усиливают внутренний влагооборот ландшафтов, повышают влажность воздуха, улучшают микроклиматические условия. Воды местного стока, задержанные в прудах и водоемах, в летнее время в значительном количестве испаряются в атмосферу, тем самым повышая влажность воздуха, а при фильтрации из прудов пополняют подземные водные источники (грунтовые воды).

В улучшении влагообеспеченности растений немаловажную роль играет структура посевных площадей и построение севооборота. В институте разработаны рекомендации по совершенствованию структуры посевных площадей и конструированию севооборотов с углубленной адаптацией к ландшафтным особенностям.

В настоящее время к главным недостаткам сложившейся структуры посевных площадей можно отнести значительное сужение набора культур в севооборотах, нередко с почти полным выпадением кормовых культур, совершенно недостаточными площадями бобовых, крупяных и недопустимом расширении посевных площадей под подсолнечником.

К проектам адаптивно-ландшафтных систем земледелия институтом разрабатывается комплекс моделей севооборотов для различных ландшафтных условий и специализации хозяйств. В связи с явно прослеживаемыми изменениями климата, а разрабатываемые в настоящее время в институте современные адаптивно-ландшафтные системы земледелия постоянно вносятся корректировки по всем элементам систем земледелия. Все технологические элементы: структура посевных площадей, конструкция севооборотов, система обработки почвы и применения удобрений и в целом пакеты агротехнологий имеют более конкретную адресность и рекомендации по усилению дифференциации в зависимости от ландшафтных, почвенно-климатических и погодных условий.

Научные исследования и практический опыт последних лет показывают, что наиболее устойчивы по урожайности и валовому производству всех видов продукции севообороты, где зерновая группа занимает 50-55 % площади с непременным участием бобовых культур. Это очень важно для повышения плодородия почвы, эффективности и устойчивости развития животноводства как сельскохозяйственной отрасли. Использование зернобобовых культур позволяет дополнительно на каждом гектаре получать по 40-120 кг биологического азота и 2,5-5,5 т/га органической массы. В зависимости от влагообеспеченности необходимо оптимизировать долю чистого пара. Для наиболее рационального использования влаги и элементов питания при размещении культур в севообороте необходимо придерживаться чередования пропашных с глубокопроникающей корневой системой и значительно иссушающих почву со стерневыми культурами имеющими, как правило, неглубоко проникающую корневую систему и в меньшей степени иссушающими почву. Промежуточное положение занимают зернобобовые и травы, после которых можно размещать и пропашные и стерневые культуры.

Как показывают результаты научных исследований и практический опыт севооборот является каркасом устойчивости всего растениеводства. Излишнее насыщение севооборота однородными культурами и его нарушение, приводит к резкому ухудшению плодородия почв, фитосанитарной обстановки, утомлению почвы и, в конечном счете, снижению эффективности и стабильности растениеводства.

Только в системе севооборота может быть наиболее эффективно использованы влагозапасы, эффективно осуществлена рациональная система обработки почвы, применения удобрений, защиты посевов и т.д. В классических зернопаропропашных севооборотах наиболее рациональна комбинированная система обработки почвы с конкретным установлением доли и сочетания отвальных и безотвальных, глубоких и мелких в зависимости от почвенного покрова и ландшафтных условий землепользования.

С учетом почвенно-климатических особенностей, различий рельефа агроэкологических районов определяется и устанавливается процентное соотношение (доля) отвальных, безотвальных и поверхностных обработок в севооборотах.

Более рациональное использование осадков и вод местного стока может производиться путем применения научно-обоснованных агротехнических приемов на полях. Правильно подобранная осенняя обработка почвы с учетом ландшафтных особенностей в сочетании с различными видами снегозадержания, регулирования снеготаяния и стока воды способствует увеличению запаса продуктивной влаги до 500 м3 на гектар.

Разработаны эффективные влагосберегающие агротехнические приемы для различных ландшафтных условий. На полях с уклоном до 10°, чтобы зарегулировать поверхностный сток достаточно отвальной вспашки поперек склона. В эрозионно-опасных ландшафтах на склонах свыше 1-30° такой обработки недостаточно, на таких массивах более эффективна комбинированная вспашка, не требующая дополнительных затрат и легко выполнимая в производственных условиях. Проводить ее можно любым плугом с четным количеством корпусов. При этом снимаются с нечетных корпусов отвалы или ставятся укороченные. При такой обработке почвы поперек склона на поверхности образуются чередующиеся борозды и валики высотой до 15 см, которые хорошо задерживают зимние осадки и препятствуют стоку талых вод. К началу весенних полевых работ запас влаги в метровом слое почвы на такой обработке увеличивается до 20 мм по сравнению с обычной отвальной вспашкой. В весенний период боронование и культивация проводятся в направлении вспашки или по диагонали поля. При этом поверхность пашни хорошо выравнивается и никаких дополнительных операций не требуется. Смыв почвы по такой обработке снижается в 1,4 раза, а урожайность зерновых культур увеличивается до 3 центнеров с гектара.

Также разработаны рекомендации по применению ступенчатой вспашки. Это эффективный прием по накоплению зимних осадков и противоэрозионному действию, она до минимума сокращает сток талых вод даже при весьма значительных запасах воды в снеге, улучшает водный, воздушный и питательный режимы почвы, снижает засоренность. Положительное влияние такой обработки сохраняется до двух лет. Такую обработку почвы выполняют обычными плугами в четырехкорпусной модификации, на которых на второй и четвертый корпуса устанавливаются специальные понизители (в виде тавровых балок и скоб). При такой обработке, как и при комбинированной, на поверхности почвы получаются валики и борозды несколько больших размеров. Кроме того, создается ступенчатый профиль дна борозды и увеличивается мощность пахотного слоя. Применение ступенчатой вспашки не требует дополнительных затрат, по предпосевному выравниванию поверхности поля. Боронование и культивацию проводятся в направлении вдоль валиков, также как и при комбинированной вспашке. Особенно эффективна такая обработка почвы на склоновых землях в севообороте под пропашные культуры кукурузу и подсолнечник. Глубина вспашки должна быть дифференцированной в зависимости от почвенной разности и культуры, под которую готовится поле.

В условиях эрозионноопасного рельефа важное значение имеет организация территории, которая предотвращала бы сток талых и ливневых вод. В таких условиях наиболее высокую эффективность имеет контурная система обработки почвы и полосное размещение посевов. В институте разработаны различные ее варианты в зависимости от сложности рельефа, позволяющие совместно с другими приемами полностью зарегулировать сток талых и ливневых вод.

В институте разработаны весьма эффективные, быстродействующие и не требующие больших дополнительных затрат агротехнические мероприятия: снегозадержание и регулирование стока талых и ливневых вод, структура посевных площадей и севообороты с чередованием культур и подбором сортов, которые наиболее экономно и производительно используют запасы почвенной влаги, системы основной, предпосевной и в период ухода за растениями обработки почвы, способствующие накоплению и сохранению влаги, научно обоснованные приемы и системы рационального применения удобрений и т.д.

На эффективность удобрений оказывают влияние способы внесения и последующей их заделки в почву, уровень обеспеченности почв элементами минерального питания, качество предшественников, сроки проведения зяблевой обработки почвы и другие факторы, которые необходимо учитывать. Кроме этого резервы повышения эффективности удобрений есть при решении вопросов очередности удобрения культур в севообороте, соотношения элементов питания во вносимых туках, а также во внедрении в производство более дешевых безводного аммиака и аммиачной воды, вместо аммиачной селитры. В институте разработаны эффективные приемы и системы применения минеральных удобрений для различных культур и агроландшафтов.

Наращивание объемов продукции растениеводства невозможно без внедрения в производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды.

Более совершенная сортовая и семеноводческая политика, использование сортов местной селекции и высококлассных семян значительно снижают влияние негативных погодных условий и способствуют повышению устойчивости производства сельскохозяйственной продукции в регионе.

В последние годы практически по каждой культуре в институте удалось создать и внедрить в производство по 2-3 экологически пластичных сорта, различающихся по уровню засухоустойчивости и отзывчивости на факторы интенсификации. Это устойчивые к полеганию и пригодные для прямого комбайнирования сорта гороха Таловец 70 и Фокор, сорта озимой пшеницы с высокой отдачей от средств интесификации Черноземка 88, Крастал, Черноземка 115. Короткостебельные сорта озимой ржи Таловская 33, Таловская 41 и др. Высокопластичные сорта озимой и яровой тритикале Доктрина 110 и Укро. Высокопродуктивные с высоким качеством зерна сорта яровой пшеницы Воронежская 12, Черноземноуральская 2, Союз и др. Засухоустойчивые сорта ячменя и проса Таловский 9, Калоритное 15, Степное 14.

Необходимо увеличить производство и высев элитных семян с 3% в настоящее время до 7-9%.

Фото. В экстремальных условиях сорт ярового ячменя Таловский 9 показал высокую продуктивность и засухоустойчивость.

На настоящий момент в институте разработаны базовые модели адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различных микрозон области. (Слайд с моделью). Институт успешно занимается внедрением адаптивно-ландшафтных систем земледелия в хозяйствах области. Успешно реализованы в хозяйствах СХА «Истоки» Богучарского района, ОАО «Еланское» Таловского района, КФК «Кириллова» Грибановского района в настоящий момент ведется проектирование АЛСЗ в ГУП ОПХ «Докучаевское» и в крупнейшей агрофирме области в «Павловская Нива».

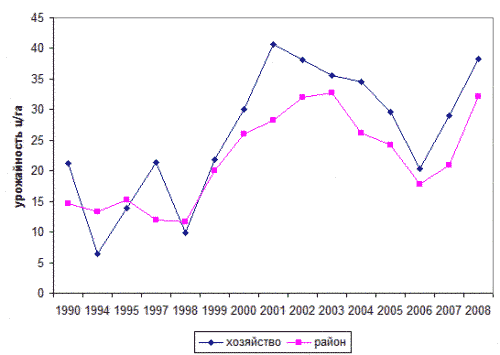

Результаты освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в хозяйствах показывают (диаграмма 1 и 2), что они обеспечивают сохранение и повышение плодородия почв, повышение устойчивости земледелия, рост продуктивности земель, увеличение окупаемости вкладываемых средств, повышение стабильности, рентабельности и прибыльности сельскохозяйственного производства.

| Год | Предприятие | Всего зерновые | Озимые | Сахарная свекла | Подсолнечник |

|---|---|---|---|---|---|

| 1994-1998 до внедрения | «Виктория» («Истоки») | 1,33 | 1,29 | 15,9 | 1,14 |

| Район | 1,10 | 1,30 | 13,9 | 0,96 | |

| Разница | +0,23 | +0,01 | +2,0 | +0,18 | |

| 2004-2008 после внедрения | «Истоки» | 2,72 | 3,04 | 29,9* | 1,48 |

| Район | 2,11 | 2,43 | 27,1* | 1,25 | |

| Разница | +0,61 | +0,61 | +2,8 | +0,23 |

Примечание к таблице 1: * - в среднем за 3 года.

Диаграмма 1. Динамика урожайности озимых культур при внедрении АЛСЗ.

Диаграмма 2. Динамика урожайности подсолнечника при внедрении АЛСЗ.

Результаты научных исследований и передовая практика убедительно показывают, что наиболее совершенным путем решения проблемы повышения эффективности и устойчивости земледелия является реализация адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Это и основа высокой эффективности инноваций в сельскохозяйственном производстве.