Пути повышения эффективности технологической модернизации молочных ферм

Молочная проблема сегодня, пожалуй одна из самых обсуждаемых в обществе в области сельского хозяйства. По данным Минсельхоза РФ в 2008-2012 годах удалось в значительной степени переломить тенденции в сокращении поголовья скота, увеличить продуктивность животных, стабилизировать и даже несколько увеличить по данным Росстата валовое производство молока. За 5 лет в РФ построили и реконструировали 1300 объектов, в то время как в стране по данным департамента животноводства Минсельхоза РФ производят молоко около 30000 предприятий. Эффективность технологической модернизации отрасли определяемая в экономике, как соотношение полученных результатов и производственных затрат, оказалось крайне низкая. Так по материалам Минсельхоза РФ, доложенных на совещании в Воронеже за счет ввода новых и реконструированных объектов удалось получить дополнительно 700 тысяч тонн молока. Затраты при этом, согласно открытым данным, только по кредитам составили 300 млрд рублей (рисунок 1). Таким образом для создания дополнительных мощностей для получения 1 литра молока потребовалось 428 рублей. Простой расчет показывает при сохранении существующих подходов к технологической модернизации для увеличения производства молока и доведения его до медицинских норм, нам нужно будет затратить фантастическую сумму - свыше 5 трлн руб., что нереально. Отсюда следует – нужны принципиально новые подходы обеспечивающие кардинальное снижение первоначальных затрат.

Анализ структуры стоимости затрат на производства молока показывает, что теоретически для его рентабельного производства возможны следующие варианты:

- увеличение сроков кредитования, снижение процентных ставок и увеличение государственной поддержки отрасли до уровня принятого в странах с развитым молочным скотоводством;

- государственное регулирование и увеличение закупочных цен до уровня обеспечивающих рентабельность производства молока, что потребует волевого законодательного перераспределения доли производителя молока в сторону увеличения в общей цене, формируемой в триумвирате «производитель–переработчик–торговля»; устранение диспаритета цен;

- радикальное снижение первоначальных инвестиций на модернизацию молочных ферм;

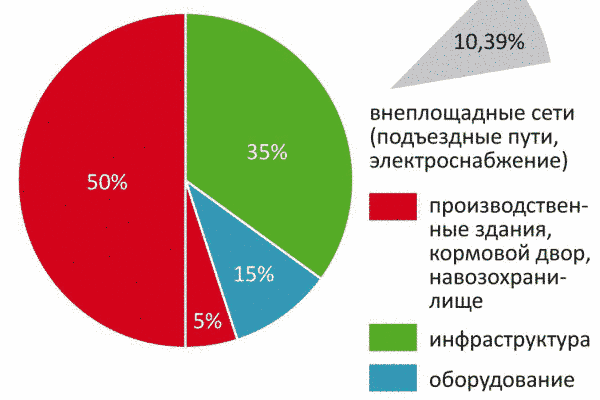

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат при строительстве новой молочной фермы.

Первые два направления носят общегосударственный системный характер, неоднократно обсуждались на самом высоком уровне. Так, в частности на совещании в Воронеже принято принципиальное решение об увеличении сроков кредитования до 15 лет. В реализации третьего направления – радикального снижения первоначальных инвестиционных затрат, есть один подход, в общем-то не новый и хорошо известный, это кардинальное снижение первоначальных инвестиций за счет максимального использования имеющейся инфраструктуры существующих ферм, т.е. реконструкция и расширение с новым строительством отдельных помещений. Такой подход, по сравнению со строительством новой фермы в «чистом поле» позволяет как минимум в разы сократить первоначальные затраты.

Анализ структуры первоначальных инвестиционных затрат при создании новой фермы в «чистом поле» (рисунок 1) показывает, что более 35% приходится на создание внутриплощадочной общефермской инфраструктуры, а именно: на затраты связанные с выбором участка и подготовки рельефа, проектированием и созданием наружных и внутренних транспортных и инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.

Кроме того, при строительстве в «чистом поле» необходимо учесть затраты связанные с землеотводом, строительством внеплощадочных сетей. Например, 1 км однополосной дороги в РФ стоит 41 млн рублей, а согласно требованиям пожарных нужна как минимум 2-х полосная дорога.

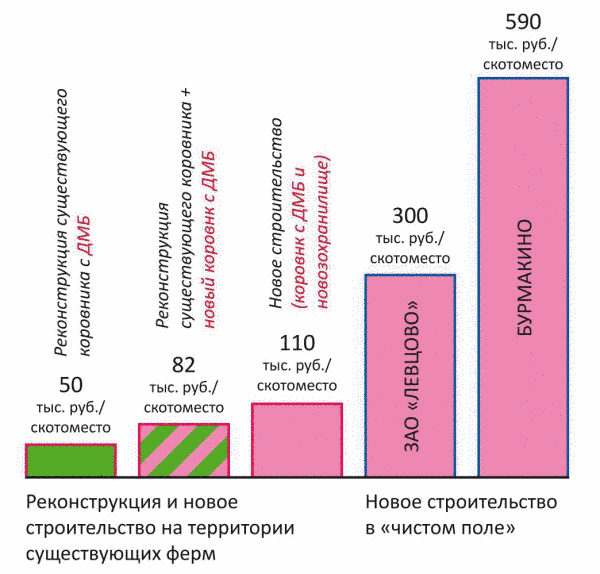

На диаграммах (рисунок 2) представлены фактические данные по затратам в расчете на 1 скотоместо при 3-х различных вариантах реконструкции существующих ферм в Ярославской области в 2008-2010 годах:

- реконструкция существующих типовых коровников с пристройкой доильного зала;

- реконструкция существующего коровника с пристройкой доильного зала и нового коровника;

- строительство нового коровника с доильным залом и навозохранилищем.

Рисунок 2. Сравнительная оценка стоимости скотоместа при различных вариантах реконструкции и нового строительства молочных ферм (по материалам Ярославской области 2008-2012 года).

В 2008-2011 годах в Ярославской области и Татарстане были разработаны и реализованы ряд проектов по технологической модернизации существующих ферм путем их реконструкции и расширения на базе использования отечественного оборудования НПП «Фемакс».

В МСП «Киргизстан» были реконструированы два сблокированных между собой типовых коровника стоечно-балочной конструкции шириной 21 м вместимостью по 200 голов. После реконструкции в коровнике были размещены три ряда боксов и один ряд комбибоксов, разделенных между собой одним кормовым столом. К существующему молочному блоку 12х24 м был пристроен доильный зал, включающий преддоильную площадку и собственно зал для доильной установки УДЕ-М «Елочка» 2х12. Общая вместимость коровников после реконструкции составила 380 скотомест. Стоимость одного скотоместа при таком варианте технологической модернизации составила 56 тысяч рублей. Ферма работает с 2008 года в ЗАО «Спасское».

В ЗАО «Татищевский» на территории существующей фермы построен из быстровозводимых конструкций новый шестирядный коровник 32х90 вместимостью 324 скотоместа, сблокированный с существующим молочным блоком и типовым коровником шириной 21 м стоечно-балочной конструкции галереей. В доильном зале установлена доильная установка УДЕ-М «Елочка» 2х12 с АСУ ТП.В реконструированном коровнике были размещены три ряда боксов и один кормовой стол. Удаление навоза осуществляется скреперными установками со сбором в поперечный канал, расположенный в центре коровников. Между коровниками построен доильно-молочный блок 12х36, объединенный с новым коровником вновь построенной галереей. Сбор навозных стоков с преддоильной площадки также осуществляется в поперечный канал, в котором размещен шнек, транспортирующий навоз к выгрузному шнековому транспортеру расположенному в центре наружной стены нового коровника. Стоимость реконструированной фермы по описанному варианту составила 82 тысячи рублей на скотоместо. Ферма работает с 2009 года.

Третий вариант реконструкции – строительство нового 6-ти рядного коровника на 480 мест с доильным молочным блоком с доильной установкой УДЕ-М «Елочка» 2х12 на территории существующей фермы - был осуществлен в ЗАО «8 Марта». Отличительной технологической особенностью планировки нового коровника явилось наличие переходной галерей и 2-х поперечных скотопрогонов, что позволило в отличие от классической схемы разместить животных в 8-ми технологических группах по 60 коров. Это позволило существенно облегчить комплектование групп. Удаление навоза осуществляется скреперными установками со сбором в поперечный канал с шнековым транспортером соединенным с предлагуной. В предлагуне смонтирован комплекс машин для смешивания и разделения навоза на фракции, твердая часть которой затем реализуется населению. Жидкая часть навоза закачивается в построенную лагуну. Ферма работает с 2010 года. Стоимость скотоместа составила 110 тысяч рублей. Для сравнения на диаграмме представлены данные по новой ферме «Левцово», построенной в те же годы в «Чистом поле» и по новой ферме «Бурмакино плюс», построенной в 2012 г. Сравнение показывает, что строительство нового коровника с доильным залом и навозохранилищем на территории существующей фермы ЗАО «8 Марта» в расчете на 1 скотоместо оказалось дешевле, чем при строительстве новой фермы «Левцово» почти в 3 раза.

В 2011-2012 гг. на территории существующей фирмы «Сеготь» госплемзавода «Ленинский путь» в Ивановской области была построена и запущена в эксплуатацию новая ферма на 700 скотомест, состоящая из 2-х новых коровников на 384 и 240 голов, сблокированных с доильно-молочным блоком и родильным отделением, размещенных в существующем реконструированном однопролетном помещении 18х96. Кроме того, в составе новой фермы предусмотрена площадка с оборудованием для содержания телят в пластиковых домиках с вольером. Стоимость 1 скотоместа составила 140 тысяч рублей.

Практически такая же картина на реконструируемых фермах в Татарстане. Например, реконструкция в 2011 г. фермы с привязным содержанием на 200 голов на беспривязь с глубокой подстилкой и доением на параллельно-проходных станках УДП-6 в ООО «Ташкичу» Альметьевского муниципального района (М.Р.) обошлась в 22 тысячи рублей в расчете на одно скотоместо.

А в Актанышском М.Р. в 2009 г. строительство хоз. способом двух новых коровников из ж/б панелей на 500 голов и доильного зала «Елочка» УДЕ-М 2х12 с системой управления стадом на территории существующей фермы обошлось в 16 млн руб. в том числе оборудование на 6,8 млн – стоимость скотоместа составила 32 тысячи рублей.

В такую же сумму – 16 млн руб. (в т.ч. 6,8 млн на оборудование) обошлось строительство двух новых деревянных кровников на 400 коров и доильного зала из шлакоблоков в ЗАО «Камарчагский» Манского М.Р. Красноярского края. Строительство было начато в августе и завершено в ноябре 2011 г. На данной ферме принята технология содержания коров на глубокой не сменяемой подстилке. По итогам 2012 года надой на корову составил 5500 кг. Стоимость скотоместа составила 40 тысяч рублей.

Фото. ЗАО Камарчагский - новый деревянный коровник на 400 голов КРС. Слева - август 2011 г., начало строительства. Справа - декабрь 2011 г., объект сдан.

В сентябре 2013 года в ООО «Сарсазы» Чистопольского М.Р. Республики Татарстан начата реконструкция 3 помещений свинокомплекса под молочную ферму с беспривязным содержанием 400 коров. Доение предусмотрено в доильном зале «Елочка» УДЕ-2х10 с системой управления стадом. В феврале 2014 г. в коровниках будет поставлен скот. На строительство планируется потратить не более 20 млн руб., т.е. стоимость одного скотоместа не должна превысить 50 тысяч рублей.

Созданный и примененный на фермах Ярославской и Ивановской областей, а также Республики Татарстан импортозамещающий комплекс машин для беспривязно-боксового содержания коров обеспечивает снижение удельных затрат на приобретение в 1,6-1,8 раза, а на сервисное обслуживание в 2-2,5 раза.

Фото. ООО «Ташкичу» - реконструкция привязи на беспривязь на глубокой подстилке.

Фото. Доение на станках УДП-6 в ООО «Ташкичу».

Технологическая модернизация путем реконструкции и расширения существующих ферм с максимальным использованием сохранившейся инфраструктуры позволяет не только сэкономить средства, но и сохранить и восстановить сельские территории, расположенные, как правило вокруг существующих ферм.

Возникает вопрос. Почему это наиболее малозатратное направление технологической модернизации не стало главным направлением? В создании молочной фермы участвуют две стороны: Заказчик и Исполнитель. С точки зрения бизнеса у договаривающихся сторон, в принципе разные интересы и это вполне нормально. Заказчик заинтересован получить высокотехнологичную ферму при минимальных затратах, исполнитель заинтересован в обратном. И здесь возникает проблема выбора, реконструкция, включая строительство новых помещений или строительство новой фермы в «чистом поле». В первом варианте технологию и оборудование необходимо творчески адаптировать к существующей планировке и постройкам фермы, провести тщательное обследование и оценить возможность использования существующих зданий и сооружений, обеспечить более строгий контроль за выполнением СМР и т.д.

Эти заботы касаются всех, но в большей степени Заказчика. При строительстве новой фермы в «чистом поле» эти заботы отсутствуют, однако, достигается это очень дорогой ценой. Анализ стоимости затрат на 1 скотоместо при новом строительстве, как показателя характеризующего эффективность использования вложений, показывает большой разброс.

По выборочным данным ИА «Дейриньюс» («Сколько стоит построить ферму в 2012 году») стоимость 1 скотоместа в РФ колеблется среди запущенных в эксплуатацию от 46,6 тыс. рублей до 714 тыс. рублей, а по инвестпроектам до 2 млн руб. Анализ показывает, такой большой разброс обусловлен не столько объективными факторами, например различиями в строительных и технологических решениях, сколько субъективными факторами. В их числе отсутствие в планах развития четких индикаторных показателей, характеризующих количественно уровень, темпы и объемы технологической модернизации отрасли во взаимосвязи с объемами инвестиций.

Чтобы прекратить ценовую вакханалию в строительстве помещений и новых ферм представляется целесообразным ввести предельные значения удельных показателей (стоимость строительства и оборудования в расчете на одно скотоместо). Такая работа в свое время проводилась по заданию Минсельхоза РФ.

Большое значение приобретают снижение первоначальных затрат путем разработки новых малозатратных технологий и объемно-планировочных решений с использованием новых материалов и строительных технологий.

Как показал положительный опыт хозяйств Красноярского края – весьма эффективным оказалась в зерносеющих районах технология содержания животных на глубокой подстилке с совмещенным кормонавозным проходом, предложенная профессором Безгиным М.И. По сравнению с беспривязно-боксовым содержанием, более чем вдвое сокращается площадь бетонных покрытий в коровнике, исключается необходимость в стойловом оборудовании. По сравнению с традиционной технологией содержания животных на глубокой подстилке совмещенный кормонавозный проход обеспечивает почти вдвое больший фронт кормления, существенно снижает загрязненность логова за счет того, что животные поедают корм со стороны совмещенного кормонавозного прохода, позволяет использовать облегченные ограждающие конструкции.

Неслучайно, стоимость скотоместа на ферме ООО «Аршановское» на 600 коров в Республике Хакасия, где применена эта технология, оказалась минимальной среди сравниваемых ИА «ДэйриНьюс» - 46,6 тысяч руб. и на вышеприведённом примере в ЗАО «Камарчагский» - 40 тысяч руб. Этому способствовало также использование в доильном зале доильных установок с разборными параллельно-проходными доильными станками производства НПП «Фемакс», оснащенных автоматами снятия доильных стаканов «Дематрон» фирмы «ГЕА ФАРМ». По мнению специалистов ООО «Промагро» такое решение доильного зала по стоимости дешевле традиционного с доильной установкой «Елочка» как минимум в 1,5 раза.

Эффективный молочный бизнес невозможно вести без высокоорганизованного воспроизводства стада. Воспроизводство стада – это значительные постоянные затраты на ферме и относиться к ним следует бережно, а использовать эффективно.

В большинстве случаев специалисты (ветеринарные врачи, зоотехники, техники искусственного осеменения животных) постоянно работают над улучшением воспроизводства. Однако в целом по стране и в большинстве регионов поголовье коров ежегодно уменьшается. Так в чем же причина создавшегося положения? Рассмотрим вопрос воспроизводства стада на примере хозяйств Ярославской области.

За период с 2006 по 2012 год включительно, из стада области выбыло 14100 голов коров, а закуплено было 20177 голов нетелей. Однако увеличения поголовья стада коров не произошло, а оно лишь стабилизировалось на уровне 51500 голов по состоянию на начало 2013 года.

Для ответа на этот вопрос необходимо установить реальный коэффициент воспроизводства стада, значение которого покажет, сколько нужно иметь нетелей в стаде для замены одной выбывшей коровы. Коэффициент воспроизводства стада зависит от количества отелов коров стада за жизнь, процента родившихся в приплоде телок и выживаемости телок в период от рождения до первого отела. Таким образом, расчет коэффициента воспроизводства можно представить в виде следующей формулы:

Квос=Nот*Кт.п*Кв.т, где:

- Квос - коэффициент воспроизводства стада.

- Nот - количество отелов коров за жизнь, штук.

- Кт.п - телок в приплоде, %.

- Кв.т - выживших телок от рождения до первого отела, %.

Согласно данным племобъединения за 2012 год по области среднее количество отелов за жизнь у коров составило 3,4 отела, т.е. в среднем за жизнь каждая корова дала 3,4 теленка. Если принять, что от общего количества родившихся телят 48% составляют телки, то на одну корову приходится 1,63 (3,4*0,48) голов телок. Дальше все зависит от показателя выживаемости телок от рождения до первого отела. Предположим, что в среднем по области мы обеспечим выживаемость телок 70%. В этом случае до отела доживет 1,14 (1,63*0,7) нетели. Это и есть коэффициент воспроизводства стада. Коэффициент воспроизводства стада показывающий, какое количество нетелей выращено для замены одной выбывшей коровы. Понятно, что если коэффициент равен 1, то численность стада будет находиться на постоянном уровне. При условно установленном нами коэффициенте 1,14 область могла бы иметь 14% свободных нетелей, которых можно было бы использовать либо для увеличения собственного стада, либо для продажи за пределы области. Однако этого не происходит. Почему?

Анализ производственной деятельности 29 племенных хозяйств Ярославской области по разведению крупного рогатого скота показал, что ввод первотелок в основное стадо составил в 2010 году 29% (5589 голов), в 2011 году – 33% (6075 голов) и в 2012 году – 34% (6347 голов). Количество растелившихся нетелей, введенных в основное стадо, в разрезе хозяйств значительно колебалось. Так в 2012 году минимальный ввод первотелок в стадо составил 18,4% в ЗАО «Татищевское» Ростовского М.Р., а максимальный в 48,8% отмечен в ООО АПК «Грешнево» Некрасовского М.Р. Большой ввод первотелок наблюдался в ЗАО «Красный Октябрь» Любимского М.Р. – 45% (810 голов), в ООО «Агробизнес» того же района – 36,6% (329 голов) и в ЗАО «Арефинский» Рыбинского М.Р. – 42,3% (224 головы). В указанных хозяйствах такой ввод в основное стадо первотелок вызван значительным выбытием коров. Так за 2012 год из стада в ООО «Агробизнес» выбыло по различным причинам 302 коровы (33,5%), в ЗАО «Красный Октябрь» – 718 коров (39,9%). Если посмотреть на эти хозяйства через коэффициент их воспроизводительной способности, то становится понятным, что при количестве отелов за жизнь равном в ООО «Агробизнес» - 2,3, в ЗАО «Красный Октябрь» – 2,4 и в ООО АПК «Грешнево» – 2,6 отела, им будет ежегодно не хватать до стабильного поголовья собственно 17, 14 и 6% нетелей соответственно. Итак, цикл воспроизводства стада зависит только от трех вышеуказанных показателей. Коэффициент воспроизводства стада не зависит от сервис-периода, выхода телят на 100 коров, количества осеменений и т.д.

Первый показатель – количество отелов за жизнь коровы напрямую связан с молочной продуктивностью. Установлено, что с ростом продуктивности коров количество отелов за жизнь уменьшается.

Надо помнить, что экономическая эффективность молочного бизнеса повышается с ростом продуктивности коров, и бизнес всегда будет стремиться к росту продуктивности, тем самым, способствовать сокращению пожизненного количества отелов. Баланс между молочной продуктивностью и пожизненным количеством по нашему мнению это 7000-7200 кг молока в год при 3,2 отелов за жизнь коровы. Задача специалистов создать максимум благоприятных для жизни коров условий (сбалансированное кормление, комфортное содержание, надежность технологического оборудования, использование инновационных технологий производства и т.д.). Второй показатель – количество телок в приплоде, в повседневной практике условно принимается за 50%. Однако за последние два года отмечается сокращение числа рождений телок до 48%. При снижении количества пожизненных отелов это плохо. Но здесь повлиять кардинально мы практически не можем. Процент телок можно будет изменить, если использовать сексированную сперму. Сегодня передовые хозяйства, такие как ООО Племзавод «Родина», широко используют этот прием при осеменении телок.

Последний показатель – выживаемость телок от рождения до отела – полностью зависит от руководителей, специалистов и рабочих-животноводов. На наш взгляд этот показатель должен быть не менее 80%. В этом случае, если количество пожизненных отелов сократится даже до 2,6, у хозяйств не будет проблем с воспроизводством.

По вопросам строительства и модернизации молочных ферм обращайтесь в НПП «Агромакс» по телефонам: +7(8552)37-14-02, 8-927-453-7775.